傣劇是云南最具特色的少數(shù)民族戲曲劇種之一,流傳于德宏傣族景頗族自治州潞西、盈江、瑞麗、隴川、梁河等市縣及保山市部分地區(qū)。

傣劇發(fā)源于有一定人物情節(jié)的傣族歌舞表演及奘房佛經(jīng)講唱形式,后吸收滇劇等技藝逐步形成。

傣劇傳統(tǒng)劇目主要源自傣族民間故事、敘事長詩或佛經(jīng)故事,如《相勐》、《千瓣蓮花》、《朗推罕》等,另一類是翻譯移植的漢族劇目,如《莊子試妻》、《甘露寺》、《楊門女將》等。傣劇唱腔民族音樂風(fēng)格濃郁,經(jīng)逐步發(fā)展形成“喊混”(男腔)和“喊朗”(女腔)兩個基本腔調(diào),在男腔中逐步形成老生腔、小生腔和草王腔等不同行當(dāng)?shù)难莩卣鳌M瑫r,它廣泛吸收傣族民歌曲調(diào)為唱腔、器樂曲,運用傣族民間樂器葫蘆絲、木葉、笛子和板胡、二胡等作為伴奏。在表演方面,借鑒和提煉戲曲程式和其他傣族舞蹈身段動作,如傣族“孔雀舞”、“魚舞”等民間舞蹈的動作,用于傣劇的表演。

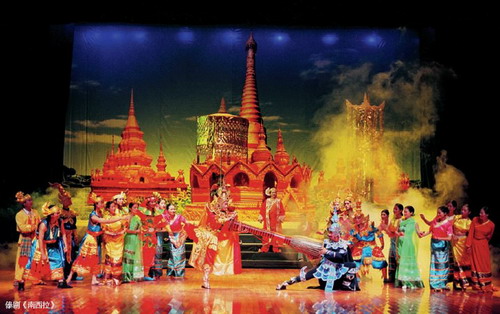

20世紀(jì)60年代以來,德宏州整理、改編和創(chuàng)作演出了《娥并與桑洛》、《海罕》、《竹樓情深》、《阿暖相勐》、《一溝水》、《一千八》、《巖波散》、《阿暖亥端》等大批劇目。1962年,傣劇《娥并與桑洛》參加西南區(qū)少數(shù)民族戲劇觀摩演出引起轟動;2004年,大型神話傣劇《南西拉》在云南省新劇目展演中獲綜合節(jié)目一等獎及表演、音樂設(shè)計、服裝設(shè)計一等獎,同時被列為全省文化精品項目。

每逢傳統(tǒng)佳節(jié)、農(nóng)閑、婚慶等場合都有傣劇演出,每年春節(jié)和農(nóng)閑期間最為頻繁。目前傣劇專業(yè)表演團體因經(jīng)濟效益不佳、資金投入不足等原因,特別是農(nóng)村業(yè)余表演團隊因缺乏輔導(dǎo)培訓(xùn)和年輕演員隊伍,面臨生存危機。

微信掃一掃

微信掃一掃